En 1998, Terence Malick adapte pour le cinéma un roman de James Jones publié en 1962 « La ligne rouge » (The thin red line). Le film raconte un épisode éprouvant de la bataille de Guadalcanal dans le Pacifique en 1942 et joue en permanence sur l’opposition entre des scènes de batailles très violentes et de longs plans contemplatifs montrant une nature paradisiaque, merveilleuse, apaisante et exubérante. Ce contraste exacerbé met ainsi l’accent sur l’absurdité et le non-sens de la guerre.

En 1998, Terence Malick adapte pour le cinéma un roman de James Jones publié en 1962 « La ligne rouge » (The thin red line). Le film raconte un épisode éprouvant de la bataille de Guadalcanal dans le Pacifique en 1942 et joue en permanence sur l’opposition entre des scènes de batailles très violentes et de longs plans contemplatifs montrant une nature paradisiaque, merveilleuse, apaisante et exubérante. Ce contraste exacerbé met ainsi l’accent sur l’absurdité et le non-sens de la guerre.

Il est ponctué de nombreux gros plans sur la flore ou la faune, ou de longs plans statiques montrant des scènes de vie quotidienne des habitants des îles Salomon que l’on pourrait à tort estimer primitive, comme pour mettre en évidence la fragilité du milieu, livré à la brutalité aveugle de la guerre et des techniques modernes dévastatrices.

L’île de Guadalcanal est montrée comme étant un paradis idyllique avant la bataille, et le film se conclut sur l’image emblématique d’une noix de coco commençant à germer, promesse que la nature va re-prendre de nouveau ses droits et que l’île va ainsi retrouver son caractère paradisiaque. Mais, entretemps, le film montre l’île comme étant un enfer pour les soldats des deux camps s’affrontant, au point que la bataille de Guadalcanal est surnommée comme étant le « Verdun du Pacifique ».

En mars 2022, une nouvelle porte de l’enfer vient de s’ouvrir. En Europe cette fois. Une fureur humaine dont l’appropriation des ressources des uns et la dépendance aux énergies fossiles des autres sont les corollaires d’un vieux monde toxicomane en perte de sens, trop occupé à consumer son environnement jusqu’à la lie et particulièrement ses derniers espaces naturels. Le nouveau tsar issu de l’ancien Empire rouge ne semble plus avoir aucune retenue et bouscule profondément nos certitudes morales et géopolitiques.

Là où une pandémie de deux bonnes années n’a finalement pas trop bouleversé notre soif de consommation irrationnelle malgré quelques vagues promesses romantiques et idéalisées d’un Nouveau Monde en harmonie avec la nature, la cherté du carburant et des biens de première nécessité vont-ils plus prosaïquement nous pousser à regarder la vérité en face ? Cette vérité que si peu de monde veut voir : il est impératif de changer nos modes de vie pour éviter le pire. Indépendance et parcimonie énergétiques, justice sociale et environnementale, protection et restauration du vivant sont des urgences auxquelles nous devons nous atteler. Sans délai.

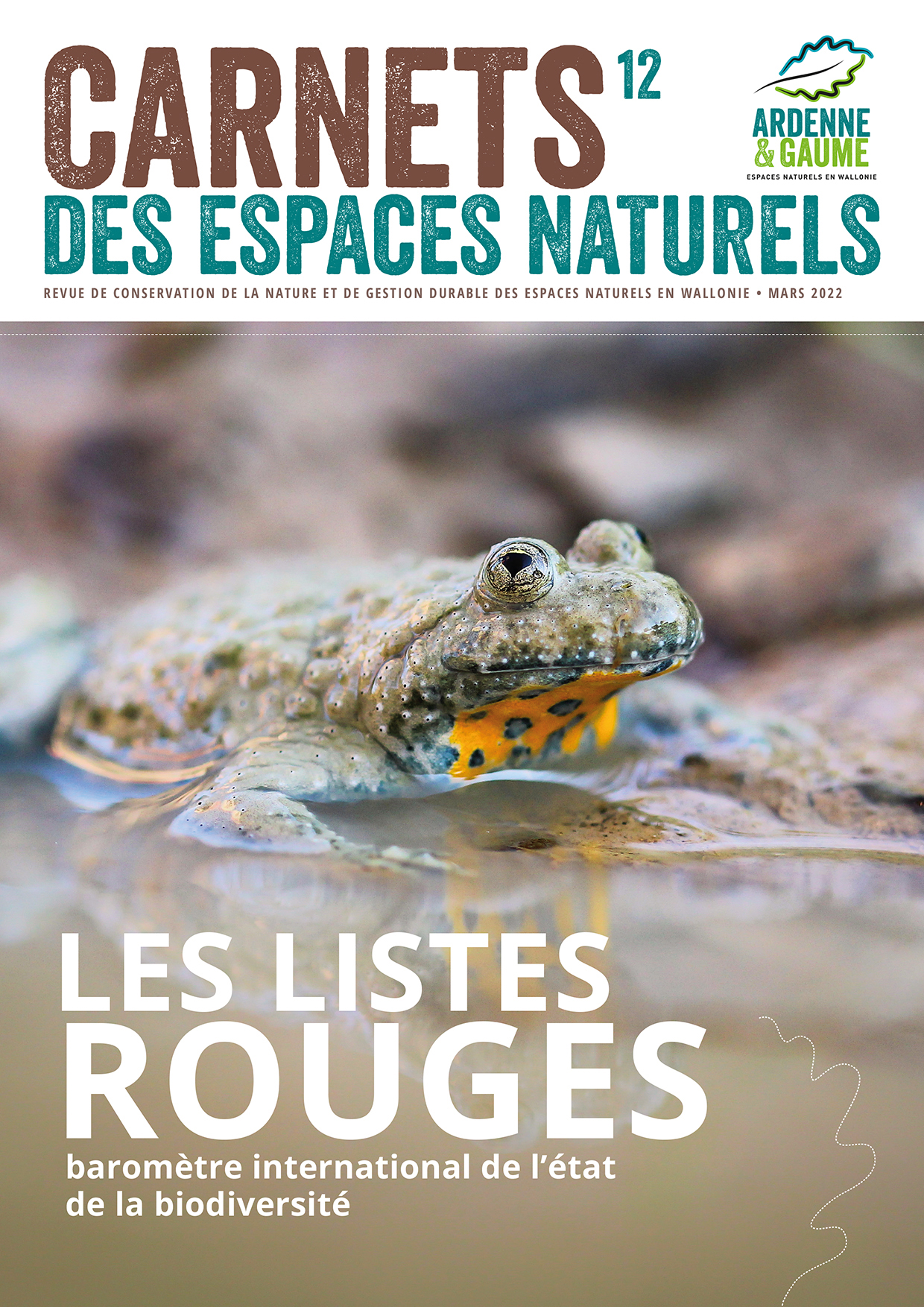

D’une ligne à une liste, il n’y a que deux lettres de différence. Une liste rouge, ce sont plusieurs lignes dont chacune nous montre le fil ténu témoignant encore de la présence d’espèces animales et végétales sur un territoire donné. Une sorte de petite sirène d’alarme nous intimant à réagir au plus vite pour éviter l’extinction définitive de créatures aussi emblématiques que le tigre ou le rhinocéros.

Derrière ces stars internationales de la biodiversité en danger, des dizaines de milliers d’autres espèces plus discrètes sont également suivies par une armée mondiale, bien pacifique celle-là, de scientifiques et naturalistes passionnés. Ce travail titanesque est réalisé sous l’égide de l’Union Internationale pour le Conservation de la Nature (UICN) et selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée depuis de nombreuses années.

Chez nous, à part ceux de la famille des punaises dentellières (Tingidae), point de tigres, mais beaucoup d’espèces en danger, dont certaines étaient parfois très communes par le passé. Nombre d’entre elles sont suivies de près et le diagnostic de l’état de leurs populations établi par les listes rouges est un bon indicateur pour constater l’efficacité des mesures de protection et de restauration mises en place tels que les programmes Life.

Le dernier rapport du GIEC « Impacts, adaptation et vulnérabilité », paru ce 27 février dans l’indifférence médiatique quasi générale, souligne l’importance des solutions basées sur la nature pour intensifier nos efforts afin d’atténuer les effets du changement climatique. Les listes rouges sont le baromètre de nos milieux naturels. Elles pourraient aussi, plus largement, contribuer à la renaturalisation de nos contrées au travers de concepts plus larges tels que l’agroforesterie, la gestion durable des forêts, l’établissement de trames vertes, bleues et noires ou encore la végétalisation urbaine.

Allons donc, nous aussi, mettre un jour un terme à notre guerre contre la nature ? Comprendrons-nous enfin que faire la guerre contre elle, c’est aussi faire la guerre contre nous même ? Ver-ra-t-on à nouveau une noix de coco métaphorique germer ? Le retour bien réel du grand hamster d’Europe (Cricetus cricetus) ? Des papillons, des libellules et autres insectes rares s’épanouir à nouveau sur leurs aires naturelles d’origine ? Des oiseaux autrefois communs repeupler nos campagnes silencieuses ? Il ne tient qu’à nous d’y parvenir en prenant conscience de la nécessité impérieuse de protéger les nombreuses espèces menacées d’extinction ici et ailleurs, ainsi que leurs milieux de vie. De les sortir de ces listes rouges pour les voir rejoindre définitivement les listes vertes des aires protégées que l’on espère les plus vastes et diversifiées possibles.

Cet article est l’édito des Carnets des Espaces Naturels N°12.

Crédit photo : Terril N°5 Bascoup, Trazegnies © Christophe Danaux