En 2019, sortait « Civilizations », le troisième roman de Laurent Binet dans lequel il nous décrit une uchronie historique se déroulant sur plusieurs siècles. L’histoire part du principe qu’un seul petit hasard de circonstances peut modifier le cours majeur de l’Histoire. Le Viking Erik le Rouge poursuit son voyage en Amérique (désormais mal nommée), entre en contact avec les Incas et leur transmet ce dont ils avaient besoin pour résister aux conquistadors : le cheval, le fer et les anticorps. Bardé de ces atouts et de puissants navires, l’empereur Atahualpa débarque dans l’Europe moribonde de Charles Quint et c’est la face du monde occidental qui en est radicalement bouleversée.

En 2019, sortait « Civilizations », le troisième roman de Laurent Binet dans lequel il nous décrit une uchronie historique se déroulant sur plusieurs siècles. L’histoire part du principe qu’un seul petit hasard de circonstances peut modifier le cours majeur de l’Histoire. Le Viking Erik le Rouge poursuit son voyage en Amérique (désormais mal nommée), entre en contact avec les Incas et leur transmet ce dont ils avaient besoin pour résister aux conquistadors : le cheval, le fer et les anticorps. Bardé de ces atouts et de puissants navires, l’empereur Atahualpa débarque dans l’Europe moribonde de Charles Quint et c’est la face du monde occidental qui en est radicalement bouleversée.

C’est un bel exemple imaginaire de l’effet papillon où un petit détail lié à quelques individus seulement est à l’origine de grandes conséquences et peut faire basculer le monde d’un côté ou de l’autre. Appliqué à la nature, il existe plusieurs cas plus ou moins dramatiques avec parfois une issue fatale pour un ensemble de populations végétales, animales ou humaines. Quand une espèce arrive inopinément à se faufiler vers de nouveaux territoires, il peut s’ensuivre de profonds traumatismes. Originaires d’Asie, les arrivées du rat noir (Rattus rattus) et de ses puces dès l’antiquité et ensuite de son cousin le rat gris (Rattus norvegicus) au XIVe siècle sont à la source de millions de morts en Europe.

L’arrivée de nouveaux intrus face à des populations sans défense ne provoque pas toujours seulement des dégâts épidémiques (l’arrivée de la variole décima quand même plus de 75% de la population amérindienne). Certaines espèces prédatrices peuvent ravager leurs nouveaux territoires et en éliminer une grande partie, voire la totalité, des espèces locales. De nombreuses îles lointaines ont ainsi perdu une grande partie de leur faune endémique à la suite de l’arrivée de chats, de renards, de rongeurs et/ou de leur flore avec les lapins, les chèvres ou les cochons retournés à la vie sauvage.

Il suffit parfois de peu d’individus pour initier une grande invasion comme par exemple pour l’algue Caulerpa taxifolia qui fut relâchée accidentellement par l’Aquarium de Monaco en 1984 et est partie à l’assaut de la Méditerranée occidentale, mer intérieure déjà bien fragilisée par les nouvelles espèces en provenance de la mer Rouge via le canal de Suez. Autre exemple, le poisson-lion dénommé rascasse volante (Pterois miles) est déjà considéré comme une des pires espèces invasives sur terre. Ce glouton des mers pouvant ingurgiter jusqu’à 6 % de son propre poids tous les jours est désormais signalé en Méditerranée, mais aussi au large de la Floride et des côtes brésiliennes.

Chez nous, certaines espèces sont là depuis si longtemps en étant intégrées dans le processus historique et économique de nos sociétés qu’elles sont considérées par le commun des mortels comme indigènes. L’épicéa apporté par les Prussiens il y a presque 300 ans est pourtant bien un arbre du nord. Beaucoup de plantes comme la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) se sont aussi échappées des cercles horticoles et des parcs et jardins. Les bernaches du Canada (Branta canadensis), les ouettes d’Égypte (Alopochen aegyptiaca) ou les perruches à collier (Psittacula krameri) étaient aussi là à l’origine pour agrémenter les particuliers férus d’exotisme.

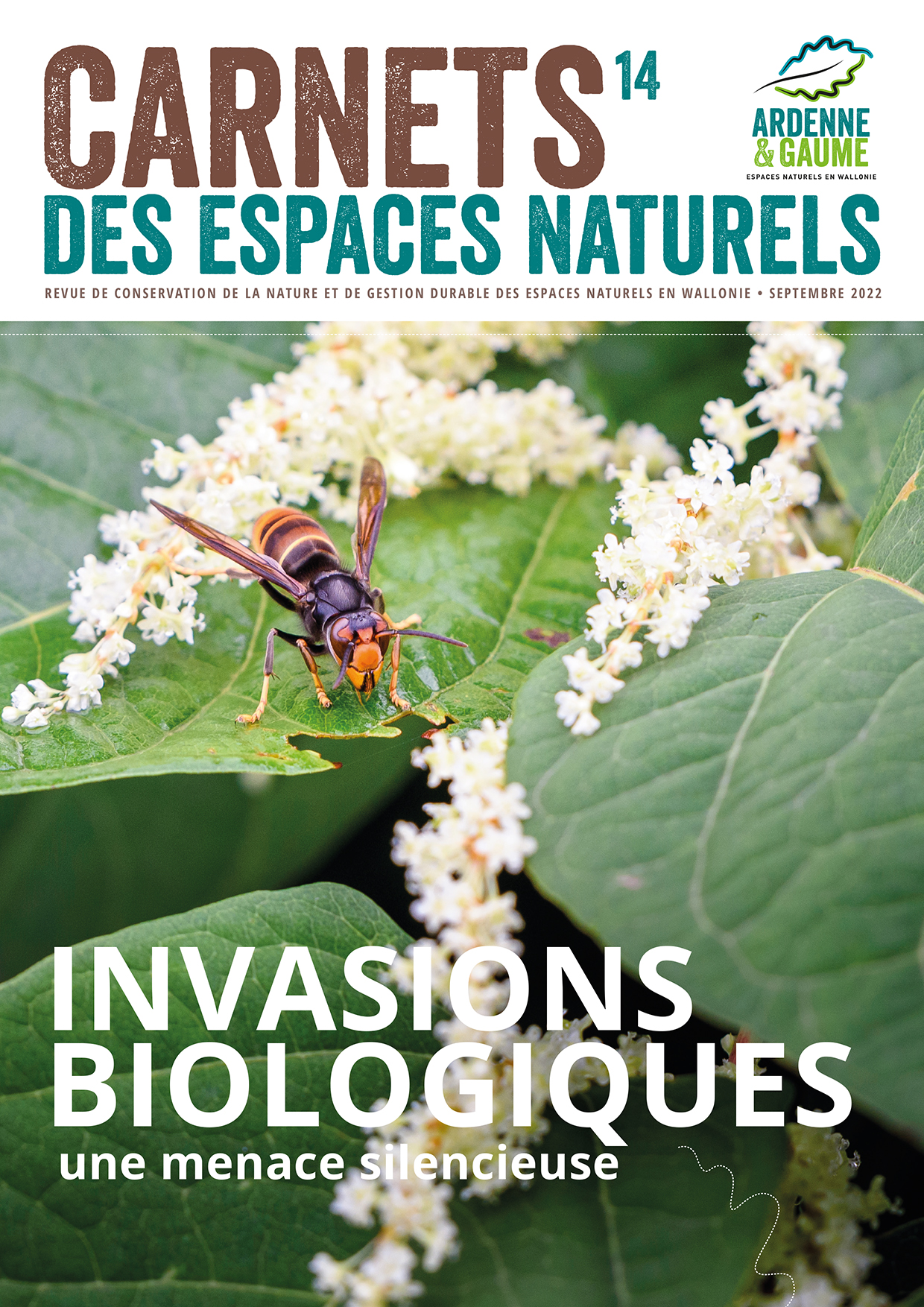

L’histoire des espèces invasives n’est donc pas une nouveauté. Ce qui l’est, par contre, c’est la vitesse à laquelle de nouvelles espèces se propagent. La mondialisation, la commercialisation à grande échelle d’espèces et la modification du climat n’y sont pas pour rien. Soit d’elles-mêmes, soit comme passagers clandestins, de nouveaux Attilas se propagent sans que l’on sache vraiment comment les arrêter efficacement. Que ce soit via la recherche ou les expériences de terrains, beaucoup de professionnels et de bénévoles travaillent, si pas à éradiquer, au moins à ralentir la progression des espèces les plus problématiques, mais bien souvent, nous devons constater notre impuissance à les contenir et finir par envisager de nouvelles cohabitations.

Cet article est l’édito des Carnets des Espaces Naturels N°14.

Crédit photo : Face à l’ampleur de la tâche, la relative inefficacité des méthodes actuelles et au risque d’aggraver les choses, INFRABEL a décidé de laisser en l’état les buddléias et les renouées du Japon qui pullulent le long des voies de chemin de fer – Châtelet © Christophe Danaux