Méconnues et pourtant indispensables pour la qualité des eaux de surface

Les moules d’eau douce, des organismes remarquables

Les moules d’eau douce appartiennent à l’ordre des Unionoïdes, on les appelle également bivalves d’eau douce, palourdes d’eau douce ou naïades. Elles sont remarquables à plus d’un titre. Leur longévité peut atteindre plus de 100 ans et leur cycle de vie est unique. Il comprend notamment des soins parentaux (la couvaison des œufs) et une phase de parasitisme larvaire de plusieurs mois sur des poissons d’eau douce.

Les moules d’eau douce sont également des éléments importants des écosystèmes aquatiques, constituant parfois plus de 90 % de la biomasse des organismes aquatiques. Un individu est capable de filtrer environ 40 à 80 litres d’eau par jour et une population de moules peut ainsi retenir environ 50 % des particules organiques ou inorganiques qui transitent dans un cours d’eau en été. Les moules d’eau douce permettent également de transférer les matières et l’énergie de la colonne d’eau vers le benthos. Les particules non digérées par les moules se déposent ensuite sur le fond du cours d’eau. Celles-ci peuvent alors servir de nourriture à de nombreuses espèces d’insectes aquatiques et de crustacés. Les moules influencent également la production primaire et secondaire, les cycles biogéochimiques, le taux de sédimentation et la clarté de l’eau.

L’ancrage des moules par leur pied, leurs déplacements horizontaux et verticaux favorisent l’aération des sédiments par un remaniement permanent du milieu interstitiel, comme les vers de terre en milieu terrestre. Diverses espèces de poissons qui doivent impérativement frayer dans un fond graveleux et bien oxygéné en sont les bénéficiaires directs. Par ailleurs, par leurs exigences écologiques et leur espérance de vie importante, les moules constituent un excellent bio-indicateur de la qualité de notre environnement.

Enfin, les moules d’eau douce fournissent d’importants services pour l’homme comme la purification de l’eau. Dans la Meuse supérieure, à l’époque où les moules d’eau douce indigènes étaient abondantes, Libois et Hallet (1987) estimaient que 300 litres d’eau par seconde étaient filtrés.

Les espèces de moules d’eau douce en wallonie

En Wallonie, les Unionoïdes sont représentés par l’Anodonte des cygnes ou des étangs (Anodonta cygnea), l’Anodonte des canards (Anodonta anatina), l’Anodonte comprimée (Pseudoanodonta complanata elongata), la Mulette des peintres (Unio pictorum), la Mulette enflée (Unio tumidus) et enfin deux espèces Natura 2000, la Mulette épaisse (Unio crassus) et la Moule perlière (Margaritifera margaritifera). Ces espèces ont des exigences écologiques différentes et se répartissent aussi bien dans des plans d’eau que dans les ruisseaux de têtes de bassins versants ainsi que dans les fleuves.

les moules d’eau douce en déclin

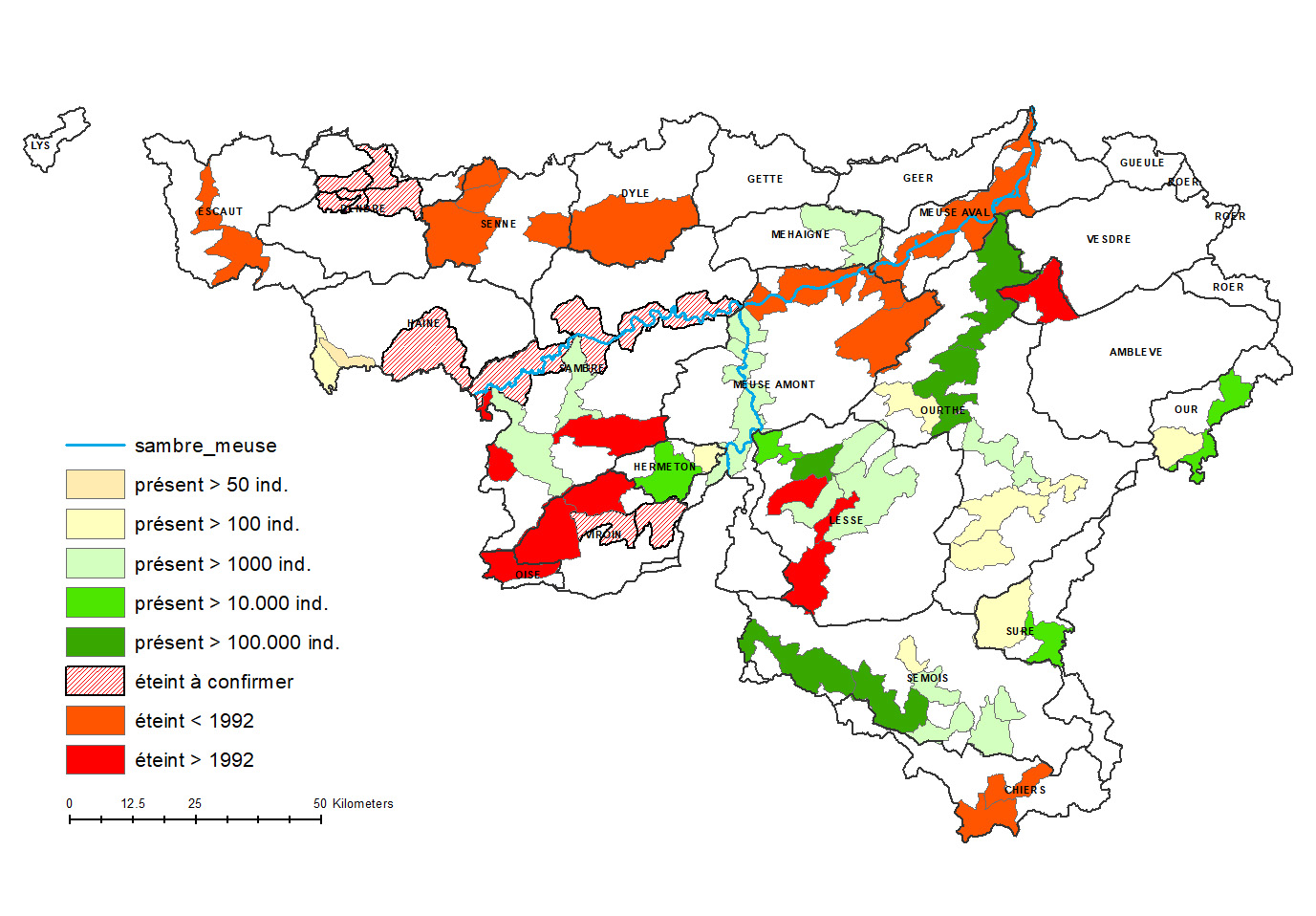

Les moules d’eau douce subissent un déclin généralisé et rapide dans le monde entier. À titre d’exemple, 224 espèces sur les 511 espèces connues dans le monde sont évaluées comme quasi menacée ou en voie de disparition selon la liste rouge de l’IUCN. À titre d’exemple, en Wallonie, les effectifs de la moule perlière ont décliné rapidement de plus de 99 %, seules subsistent quelques centaines d’individus contre plusieurs millions il y a 70 ans. De même, l’état de conservation de la muette épaisse, une espèce bio-indicatrice encore largement distribuée en Wallonie, est évalué comme défavorable dans le cadre du dernier rapportage art. 13 de la Directive Habitat.

Les principales menaces sont les apports excessifs de nutriments dans l’eau responsables de l’eutrophisation, les pesticides et pollutions diverses, le colmatage des espaces interstitiels du fond des cours d’eau, l’artificialisation des cours d’eau et ses impacts sur l’hydromorphologie, la prédation par des espèces invasives comme le Rat musqué (Ondatra zibethicus) ou encore la compétition avec des espèces invasives comme la Moule zébrée (Dreissena polymorpha), la Moule quagga (Dreissena bugensis), les corbicules. Enfin, les conséquences des modifications climatiques telles que les crues (2021) et les sécheresses historiques (2017 à 2020) peuvent impacter des populations déjà fragilisées.

Depuis les années 2000, les moules d’eau douce en Europe font l’objet d’une attention croissante et la collaboration internationale s’intensifie. Ce sont cependant les espèces Natura 2000 qui font l’objet d’une attention particulière : la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et la Mulette épaisse (Union crassus). En Wallonie, plusieurs projets ambitieux de restauration de l’habitat et des populations de ces deux espèces sont menés depuis 2002 : LIFE Connexions et Vallées ardennaises ainsi que le projet FEAMP de renaturation de la Sûre.

Les autres espèces de moules restent cependant sous-étudiées, leur distribution encore mal connue et le monitoring des populations quasi inexistant.

Focus sur le cycle de vie de la mulette épaisse

Son cycle de vie comporte 4 stades : adulte, œuf, larvaire (libre, puis parasitaire), et une phase juvénile. D’avril à juillet, les femelles d’au moins 4 à 5 ans vont produire de 50 000 à 100 000 œufs qu’elles stockent dans une poche formée par une branchie modifiée, le marsupium. Les mâles émettent dans l’eau leurs spermatozoïdes, que les femelles vont inhaler via leurs siphons/branchies.

Après fécondation, les œufs deviennent des larves bivalves appelées glochidies en 2 à 4 semaines. Le nombre de larves libérées est estimé entre 9 000 et 16 000. Une fois matures, les glochidies (0,2 mm) sont expulsées dans la rivière par la femelle. Le relâchement des glochidies dans l’environnement a lieu d’avril à juillet. Pour la poursuite du cycle de vie, les glochidies, livrées aux mouvements d’eau de la rivière, vont se fixer sur les branchies d’un poisson-hôte où elles vont s’enkyster.

Selon la littérature, plus de 20 espèces de poissons-hôtes seraient appropriées, mais des variations sont observées en fonction des régions d’Europe. En Wallonie, le Vairon (Phoxinus phoxinus), le Chabot (Cottus gobio), le Chevesne (Squalius cephalus) peuvent être considérés comme des poissons-hôtes appropriés.

Au terme de leur développement, les glochidies sont devenues des moules juvéniles, elles se détachent du kyste branchial et tombent du poisson. Débute alors la phase de vie sédimentaire, la phase la plus critique du cycle de vie en raison du colmatage non naturel des cours d’eau et des déséquilibres hydromorphologiques. Les juvéniles s’enfoncent totalement dans le substrat du cours d’eau durant plusieurs mois. Elles sont dès lors très sensibles à la qualité du milieu intrasédimentaire ainsi qu’à son oxygénation. Lorsque les juvéniles sont capables de filtrer l’eau, comme les adultes, ils remontent à l’interface entre les sédiments et l’eau courante.

Le colmatage du lit des cours d’eau : le colmatage des espaces interstitiels du lit des cours d’eau par des excès de particules fines inorganiques ou organiques, issues de l’érosion non naturelle des bassins versants ou de pollutions organiques, entrave le développement des moules juvéniles durant leur phase de vie sédimentaire. Les fonds colmatés deviennent anoxiques et conduisent à l’asphyxie des moules. De plus, ces fonds colmatés peuvent induire des processus de transformation de l’azote en nitrite, composé particulièrement toxique. Le colmatage des cours d’eau affecte également la reproduction des poissons-hôtes.

Pour aller plus loin

Cet article a été rédigé par Grégory Motte, Ruddy Cors et Fabrice Étienne (SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Milieu naturel et Agricole – Direction de la Nature et de l’Eau), par Nicolas Mayon (Parc naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier – Contrat de rivière Moselle) et par Quintia Vaessen (Université de Liège, Département de Géographie – Laboratoire d’hydrographie et de géomorphologie fluviatile). Il s’inscrit dans le cadre du numéro 13 des Carnets des Espaces Naturels, consacré aux eaux vives en Wallonie. Vous pouvez consulter la bibliographie de ce numéro. Enfin, nous vous invitons à découvrir une publication récente de Quintia Vaessen sur la répartition des moules d’eau douce : Which environmental factors influence the distribution patterns of an endangered freshwater mussel (Unio crassus)?.

Bonne lecture !

Photo de la couverture : L’anodonte des canards (Anodonta anatina) une espèce assez commune dont l’évolution des populations reste une inconnue. © Ruddy Cors