Sommaire

Page 1 – Éditorial – par W. Delvingt

Page 2 – La « préhistoire » de l’étude des chauves-souris en Belgique – par J. Plisnier et J. Verschuren

Page 13 – Le facteur « Cormoran » dans la gestion des milieux naturels de la Meuse belge – par J.-Y. Paquet

Page 19 – UPEMBA, le parc oublié – par M. Hasson

Page 25 – Vers une stratégie de préservation du singe à ventre rouge au Bénin. Des arguments de terrain – par L. Hanon

Page 32 – La zone villageoise de Chasse du Sia (Ranch de gibier de Nazinga, Burkina Faso) une expérience de gestion communautaire du petit gibier – par C. Vermeulen et F.

À découvrir dans ce numéro

À tâtons dans l’ombre : les pionniers belges des chauves-souris

Dans les années 1940-60, deux passionnés, J. Plisnier et J. Verschuren, ont été parmi les premiers à explorer systématiquement les cavernes belges à la recherche de chauves-souris, alors que la zoologie se faisait essentiellement en bibliothèque. Leurs méthodes, rudimentaires pour l’époque – baguage manuel, exploration à la lampe à carbure – ont permis d’identifier près de 3000 individus et de dresser un inventaire précieux des sites d’hivernage. Bien que certaines pratiques se soient révélées nuisibles, ces pionniers ont jeté les bases de la chiroptérologie belge moderne, en mettant en lumière la richesse et la vulnérabilité de ces espèces, stimulant ainsi leur protection future.

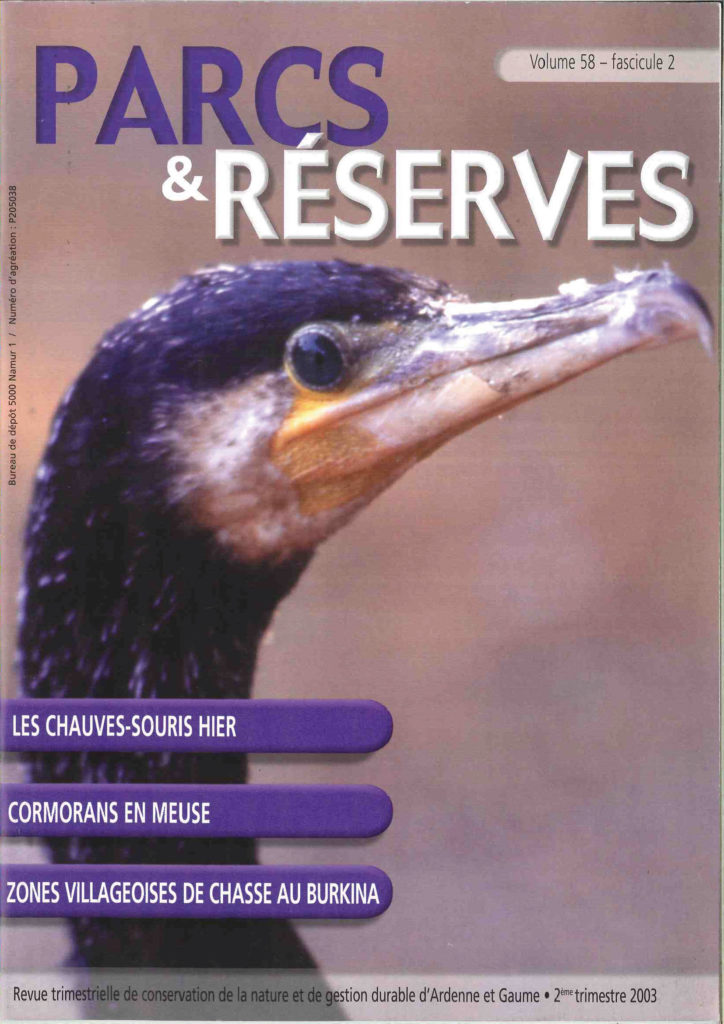

Le Viking noir sur la Meuse : symptôme d’un fleuve artificialisé

La Meuse belge, fortement modifiée par l’humain, a vu sa biodiversité piscicole chuter, au profit d’espèces opportunistes comme le gardon. Le grand cormoran, souvent perçu comme nuisible, s’y est imposé car le fleuve artificialisé lui est favorable. Il est davantage un symptôme des déséquilibres qu’une menace en soi. Dans les zones plus naturelles, il est moins présent, ce qui montre que la complexité des habitats limite son expansion. Plutôt que de le combattre, restaurer les berges et diversifier les habitats permettrait un équilibre plus durable.

Sauver Upemba : mémoire d’un sanctuaire en danger

Créé en 1939, le parc national de l’Upemba en République Démocratique du Congo était autrefois un joyau écologique, riche en biodiversité et strictement protégé. De nombreuses espèces y ont été découvertes, notamment lors de la mission De Witte. Mais les guerres, le braconnage, la pauvreté et l’abandon des autorités ont plongé le parc dans un profond déclin à partir des années 1990. Malgré tout, des gardes courageux et des ONG internationales ont œuvré pour sa survie en apportant du matériel, de la formation et un soutien logistique. Aujourd’hui, les efforts se poursuivent dans des conditions précaires face à des menaces toujours croissantes.

À l’écoute du terrain : repenser la conservation du singe à ventre rouge

Le singe à ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster), longtemps considéré comme éteint dans la nature, a été redécouvert dans la Réserve de la Lama au Bénin, puis observé dans la basse vallée de l’Ouémé, notamment à Togbota-Agué. Il vit non seulement en forêt mais aussi dans une mosaïque de jachères, champs et bosquets, utilisant les grands arbres comme dortoirs. Cette présence dans des milieux humanisés remet en question les stratégies de conservation classiques centrées sur la forêt primaire. Une approche locale, fondée sur les savoirs villageois et le maintien de ces habitats mixtes, semble plus adaptée. Cette étude est un appel à un travail de terrain plus approfondi.

ZVC au Burkina Faso : entre gestion locale de la faune et quête de légitimité

En Afrique de l’Ouest, la gestion participative de la faune reste fragile, souvent bridée par des cadres centralisés. Au Burkina Faso, l’exemple du village de Sia, près du Ranch de Nazinga, montre qu’une cogestion locale via les Zones Villageoises de Chasse (ZVC) peut réussir. Le succès repose sur le terrain : formation des villageois, respect des structures sociales, sécurité foncière et suivi écologique simple. Ce sont ces pratiques ancrées localement, plutôt que des modèles imposés d’en haut, qui permettent une gestion durable et équitable de la faune.